ギター初心者の方は慣れるまで面倒に感じるかもしれませんが、弦楽器はこまめなチューニングが必要になっています。

エレキギターもアコースティックギターも共通で、時間が経つと音程は簡単にずれてしまう構造。毎日サボらずにチューニング(調律)しなおす習慣が肝心です。

弦楽器のネックは大部分が木材なのでコンディションは常に変化しますし、弦の張力による影響も大きいです。

「新しく張ったばかりのギター弦」は特に音程が変わりやすいですが、十分なじんだ弦であってもチューニングは頻繁にずれます。

ギターを購入して家に持ち帰ってきたとき、ネット通販で楽器が届いたとき。まずは練習の前に自分でチューニングしないといけないんだね。

本記事では、そのルーチン作業に欠かせないアクセサリー「ギターチューナー」の種類や選び方と使い方について楽器店員視点で解説、チューニング関連のよくある質問についても回答しました。

ギター用チューナーの種類とおすすめタイプ

「ギターをチューニングする機械」は「チューニングメーター」と呼ばれることも多かったですが、最近ではシンプルに「チューナー」(Tuner)と言うことがほとんどですね。

ギターチューナーの呼称で一括りにされがちですが、掘り下げるとどのような種類があるでしょうか。

大まかなカテゴリとしては、

- クリップタイプのチューナー

- カードタイプのチューナー

- ペダルタイプのチューナー

といった分類があります。

そのなかでギター初心者はどれを購入すべきなのか迷いますよね。

しいていうなら、エレキギターでもアコースティックギターでもクリップチューナーから試してみるのが定番でしょう。

以下では、クリップチューナー、カードタイプのチューナー、ペダルタイプのチューナーの順番で、それぞれの特徴や違いを説明していきたいと思います。

クリップチューナーはギターのヘッドに挟むだけで操作が簡単

何といっても、使い方が一番シンプルなのはチューナー本体をギターのヘッド先端に挟むだけでOKなクリップ式チューナーです。

画像のようにヘッドに伝わった弦振動から音程(ピッチ)を検出する仕組み。液晶画面の表示は機種によって異なるものの「設定したい音程とのずれ具合」がリアルタイムに表示されます。

クリップチューナーのメーカー・モデルを選ぶにあたって大切なのは、「クロマチックチューナー機能」が付いていること。

言い換えると「半音ごとにアルファベットで音名を表示してくれる機能」なのですが、あまり安いクリップチューナーだとクロマチックで表示する機能がありません。

半音刻みで設定したい音程が選べると、エレキギター、エレキベース、アコースティックギター、ウクレレなど、いろいろな弦楽器共通で使えますし、変則的なチューニングにも対応しやすいです。

2015年から発売されているKORGピッチクロウ・シリーズ第四世代製品。

ステージや野外でも視認性を維持するフルカラーLCDを採用しており、ボールジョイント構造で柔軟な角度調整が可能。背面ボタンでドロップチューニングやカポタストの設定もできます。

PitchCrow-G AW-4Gのピッチ検出は通常±1セントのところ、超高精度が求められるシチュエーションではファインモード(±0.1セント)に切り替え可能。CR2032ボタン電池で最長約24時間駆動可能できるのもストレスを感じないですね。

「周囲の楽器の音量・振動が極端に大きい環境」こそ少し苦手ですが、ライブハウスで付けたままの人もいますし、普段使いで苦労することは滅多にないでしょう。クリップ式なら自宅練習や路上ライブなどシーンを選ばずに融通が利きます。

ノーブランドなど、あまり安いものだと、反応が鈍かったり、耐久性に難があることもあるから気を付けてね。

上記の公式デモ動画でサイズ感や装着イメージが分かりますね。

コルグ製品はクリップチューナー分野の先駆者で、プロ・アマチュア問わず、使用率がかなり高い人気製品です。

カード型チューナーもエレキとアコギ兼用のものが主流

次にカード型のチューナーを見てみましょう。前述したクリップチューナーのシェアが急速に増えたのは2000年代中盤以降のこと。

それ以前は主にデスクや譜面台に置いて使う卓上タイプが一般的な形状でした。吹奏楽部出身の方などは馴染みがあると思います。

便宜的に「カード型」と表記していますが、もう少し厚みのある「据え置き型」も含めてこちらの分類。

このタイプのチューナーは、ほとんどの製品で収音用のマイク入力とシールドケーブル入力の二系統を備えています。

つまり使い方は「アコースティックギター」ならチューナー内蔵マイクで生音を拾って、「エレキギター」ならケーブルをインプットジャックに挿してチューニングする機械ということです。

2017年からラインナップされているヤマハ製品TDM-700シリーズ。

チューナー液晶画面の右上にメトロノーム機能の表示が見えるでしょうか。旧製品より画面サイズが大きくなり、吹奏楽やクラシック系の弦楽器でも使用されているポピュラーな機種です。

バックライトのオンオフが可能で、調律精度は±1セント以内という仕様。単4形乾電池2本を入れた状態で約103g、最長約130時間も駆動してくれるのが安心です。

YAMAHA以外にKORGやSEIKOなどもカード型チューナーで定番機種をラインナップしています。

カード型チューナーの使い方では、エレキギターはリアピックアップ(ブリッジピックアップ)を使うこと、アコギはノイズの少ない静かな場所で使うことがちょっとしたコツでしょう。

「吹奏楽部出身、ブラスバンド経験者」で同様の製品を持っていればギターに流用できるよ。

なお、アコースティックギターのチューニングで「周囲がうるさくてマイクがギターの音を適切拾ってくれない場合」には、別売のコンタクトマイクを組み合わせる選択肢もあります。

カード型・据え置き型のチューナーに関しては、オクターブピッチの調整など、楽器のメンテナンスをする際にも便利です。

ペダル型チューナーはライブでのチューニングに重宝する

続いて、エレキギターやエレアコをケーブルで繋いで接続するペダルタイプのチューナーを見てみましょう。

先に紹介したカテゴリーと比較して、よりハイエンドな製品も多いジャンルです。

ただし、マイクが搭載されていない「純アコースティックギター」の人はペダルチューナー単体だと使えないので十分に注意してください。

この類の製品は「フロアタイプチューナー」「ステージチューナー」と呼ぶこともあります。

エフェクターボードに組み込んで、「スタジオやライブで使う前提の設計」になっており、チューニング時にはアンプへの出力をミュートしてくれる機能があるのが一般的です。

2019年に発売されたtc electronicポリチューン第三世代製品MINI。

クロマチックモードの精度が±0.5セントで、少し慣れは必要ですが全弦の音程を同時に確認できるポリフォニックモードも人気。超高精度のストロボモード(±0.02セント)も選べます。

POLYTUNE 3 MINIは信号の劣化を防ぐ「バッファモード」、余計な回路を通らない「トゥルー・バイパスモード」へのこだわりもあり、正規品は3年間の保証が付いているのも魅力です。

ペダル式だと上記tcエレクトロニック以外に、BOSSや他エフェクターブランドのラインナップが豊富でしょう。

値段はクリップタイプや卓上のものに比べると高くなりますが、いずれライブやスタジオで使うことを見越して普段の練習用に選んでも問題ないです。

あとはマルチエフェクターを使う予定であれば、大抵はそちらにチューナー機能が実装されているね。

スマホのチューニングアプリが無料チューナーとしておすすめ

以下では、ハードウェア(機械)としてのチューナーではなく、スマホで使えるソフトウェア「チューナーアプリ」についてご紹介していきましょう。

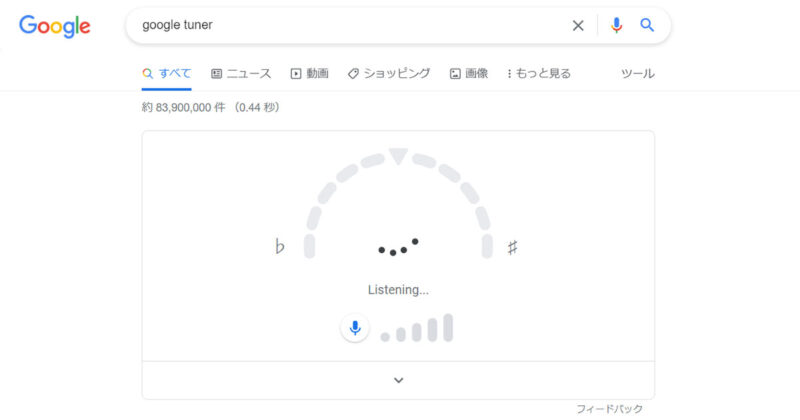

まず、Googleのチューナー機能は意外とご存知でない方がいるかもしれません。2021年10月7日頃から「Googleの検索結果に楽器用のチューナーが表示される」ようになって話題を呼びました。

目盛り単位が大きいので普段使いには少々使いにくいかもしれませんが、アルファベットで「Google Tuner」と検索をかけて試してみてください。

「ダウンロード版のチューナーアプリ」に関しては、スマホやタブレットさえあれば無料で使えるチューナーアプリが多数公開されています。

マイク感度の影響、周囲の環境音に左右されたり、若干反応の仕方に癖があるので、ページ前半でご紹介したチューナーを持っているに越したことはないのですが代替品としては十分重宝します。

本記事ではiOS、Android両方で日本語対応しているもので、基本機能は無料かつユーザー数・レビュー件数が多い定番アプリを選んでおきました。

いずれもチューニング精度に定評があり、会員登録やログインが不要かつマイク権限許可のみで使えるものなので参考にしてみてください。

Guitar Tuna(ギターチューナ)がチューナーアプリの代表格

デフォルト設定では、ギターのヘッドを模したメーター画面に音程が波線で表示されるGuitar Tuna。

私自身かなりの種類チューナーアプリを試してみましたが、個人的にはこちらが一番扱いやすかったです。

レギュラーチューニングの他、ドロップチューニングや、オープンチューニング、100種類以上の変則チューニングがソフトにプリセットされています。

周囲のノイズを除去してくれる機能が標準搭載され、高精度モード、左利きモードといったオプションも役に立つでしょう。

コード表、メトロノーム、音感トレーニングなどのミニゲームまで組み込まれているね。

開発元のYousician Ltd.は月間2,000万人以上のアクティブユーザーがいるオンラインサービス、レッスンプログラムを提供しており、フィンランドのヘルシンキやアメリカのニューヨークに拠点があります。

アプリの使い方やチューニング方法について、上記で公式チュートリアル動画がご覧いただけるので参考にしてみてください。

ProGuitar Tuner(プロギターチューナー)も使い方が分かりやすい

もうひとつのチューナーアプリ、ProGuitar Tunerは、アナログ針風のメーターが半分、指板イメージが半分という非常にシンプルなインターフェイスで、ピッチの目盛りも読みやすいですね。

スタンダードチューニングはもちろん、200種類以上のチューニングパターンに対応。

実際の楽器のサンプリング音を鳴らして聞き比べることも可能で、アプリ版以外にパソコンで使えるWEBブラウザ版もあります。

開発元のProGuitarはスウェーデンのノルヒェーピングにあるソフトウェア企業で、1998年からミュージシャン向けのオンラインコミュニティProguitar.comの運営をしている老舗で有名です。

こちらも操作は見たまま、直感的に扱えますし、公式動画でビギナー向けの使い方の解説がアップされているのでチェックしてみてください。

他にも同様のアプリはいくつかありますが、このあたりのスタンダードなソフトを基準に比較して探してみましょう。

チューナー選びについてよくある質問

最後にチューナーやチューニングについて、よくある質問・FAQへの回答を整理しておきます。

別途気になることがあれば、当サイトの公式X(旧twitter)などでお気軽にお問い合わせいただければと思います。

エレアコを使っているなら別売りのチューナーは用意しないでも大丈夫?

「エレアコを持っているならチューナーを買う必要がないのでは?」という質問からですね。

写真のような「プリアンプ」が搭載されたエレアコであれば音程を検知する機能が付いているモデルが存在します。

別売チューナーが必要か不要かという観点でいえば、内蔵チューナーの仕様が「各弦の音程が液晶画面に個別で表示されるタイプ」であれば、それだけで事足りてしまうのではないでしょうか。

ただしメーカーや製品によって、チューナー部分のスペックはそれぞれ異なります。

簡易的なインジケータ―のみの仕様、「視認性や感度がイマイチだと思ったとき」は個別でチューナーを用意した方が安心といえるでしょう。

チューナーの測定精度は何セントの仕様を選べばいい?

ギター初心者の方だと、チューナーの測定精度まで気にする人は少ないかもしれませんが、測定精度プラスマイナス1セント以内と書いてあれば普段使いに困らないスペックです。

「cent」という単位については、たとえば「ド」と「ド♯」の間の半音が100セント分なので、その100分の1を音程差異を検出できる精度の機械という意味です。

チューナーの機種によって、普段使い用のモードと高精度モードを切り替えできるモデルも増えているよ。

スペックだけでは分かりにくい「表示のレスポンス・挙動」がメーカーや機種によって異なるものの、精度が高いモードほど、ペグの回し具合がシビアになるのでチューニングに要する時間は長くなるでしょう。

チューニングのキャリブレーション(基準音ヘルツ設定)とは何?

ギターのチューニングをする際に「キャリブレーション」という言葉をときどき耳にすることになります。ここでは5弦のA(ラ)の音を440Hzにするのが一般的です。

その基準音の音程(ピッチ)を細かに可変できる機能がキャリブレーション設定と呼ばれます。

あまり安価なチューナーだと「基準ピッチのキャリブレーションが固定」なのがあるね。

「ヘルツ(Hz)」は1秒間に音の波が何回振動するかを表す周波数の単位。

「ピッチが異なる音源、鍵盤など他の楽器と合わせるシチュエーション」を考慮して、435~445Hzくらいの範囲は調整可能なものにしておいたほうが無難でしょう。

音叉やピッチパイプを持っていればギター初心者でもチューナーは不要?

音叉(チューニングフォーク)で5弦開放弦Aの音だけ合わせて、他の弦を順番に耳で合わせていく方法があります。

この方法は楽器経験者であれば大丈夫ですが、未経験のギター初心者だと慣れるまで少々難しいので気を付けましょう。一方で相対音感のトレーニングにおすすめです。

あとはピッチパイプ(調子笛)というアクセサリーも、二十年以上前だとギター初心者セットのアクセサリーでおなじみだった思い出があります。

チューナーなしだと最初はオクターブが分かりにくかったり、音感の個人差で使い方に苦労するかもしれません。

純正律・平均律の違いについて本記事では割愛しているよ。

ストラトタイプのギターのチューニングが合わないときはどうすればいい?

フェンダーのストラトキャスターなど、アームが付いているギターの多くは、弦の張力に応じてブリッジが可動する構造を採用しています。

ブリッジがボディから離れている状態を「フローティング」というのですが、その位置を安定させるためには何度もチューニングを繰り返さないといけない仕様になっています。

「ストラトキャスターのチューニングが合わない」という悩みは頻出ですが、フローティングの高さやトレモロスプリング(バネ)の柔らかさ、締め込み具合によって音程の安定具合は全く変わってきます。

特に太い弦はテンションが強くブリッジ位置の変化が大きいので少々時間がかかるのが通常です。

弦1本ずつではなく「低音弦→高音弦→低音弦→高音弦」という具合に交互でチューニングを繰り返しましょう。

あまり違和感があるときは楽器店やリペアマンに相談。アームを使わない人向けには、背面のトレモロスプリングを締めこんでブリッジをボディに接地させる(ベタ付け)セッティングも選択肢になります。

まとめ:録音録画の前にはチューニングの再チェックを

最後に補足として、「ギター初心者あるある」なのですが、チューニングがずれたまま気付かずに演奏している人は結構多いです。

「練習の前にチューニングを合わせること」を習慣として定着させておくことで、音楽・楽器未経験の方でも音程がずれたときに自然と気付けるようになってきます。

特にSNSへの投稿・配信、録音や動画撮影の時も入念なチェックを忘れないようにしましょう。

Amazonにはギターチューナーの売れ筋ランキングがあって自動更新されているので、直近の人気製品を探すのに役立つと思います。 楽天市場のランキングのほうは、重複があって少し見にくいと思いますが、期間をリアルタイムやデイリーではなく「ウィークリー」で選択してみるのがおすすめです。以上、ご覧いただきありがとうございました。